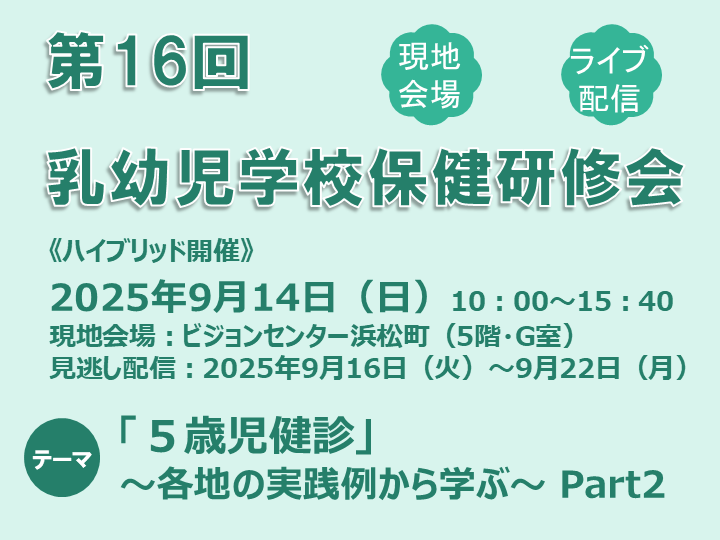

第16回乳幼児学校保健研修会報告

乳幼児学校保健委員会担当理事 石﨑義人

2025年9月14日に、ビジョンセンター浜松町で第16回日本小児科医会乳幼児学校保健研修会がWEBとのハイブリッドで開催されました。今回のテーマは「「5歳児健診」 ~各地の実践例から学ぶ~ Part2」でした。現地に35名、WEBで305名が研修会に参加されました。午前に3演題、午後は様々な健診の方式に関連して4演題の講演があり、その後に総合討論を行いました。

挨拶

伊藤隆一先生(公益社団法人日本小児科医会会長)

研修会は伊藤隆一 日本小児科医会会長の挨拶で始まりました。

講演

午前の1題目は、福岡大学医学部小児科主任教授の永光信一郎先生から「5歳児健診の進め方-集団・二段階・巡回・園医・個別方式- 」のタイトルでご講演いただきました。

冒頭に「抽出」という表現が「二段階」という表現に変わったこと、そして8月のこども家庭庁からの通知により適切な二段階方式であれば5歳児健診として認められる方向であることの報告がありました。5歳児健診は、小学校就学前に子どもの発達や社会性を確認する重要な機会であり、3歳児健診から就学時健診までの空白を補う役割を持ちます。特に4~5歳は自閉スペクトラム症やADHDなど発達障害が顕在化する時期であり、早期発見と介入によって就学後の適応や保護者の理解を促すことができます。5歳児健診の目的は、発達や情緒面の問題のスクリーニングに加え、生活習慣や睡眠、メディア利用、食習慣といった将来的な健康行動の基盤づくりにあります。実施方式は、集団、二段階、巡回、園医、個別など多様で、それぞれ利点と課題があります。集団方式は多職種による効率的な実施や情報交換に優れる一方、医師確保が難しいです。二段階方式は効率的で負担軽減につながりますが、受診漏れの課題があります。園医方式は日常保育と連携しやすく、個別方式はかかりつけ医による継続的支援が可能ですが、関係機関との情報共有に時間を要します。どの健診方式であっても健診後は、保健師、医師、心理職、保育士らによる相談支援が重要であり、必要に応じて医療や福祉、教育へつなげる体制が求められます。また、フィンランドのネウボラ制度のように、家庭全体を継続的に支援する仕組みも参考になります。さらに、診察時間が短い場合には発達障害の見極めが困難であるため、多職種連携や複数回のフォローが必須とされます。5歳児健診を通じ、子どもの健やかな成長を支える切れ目ない支援体制を社会全体で構築していくことが求められていることについてお話しいただきました。

午前の2題目は、平山医院の平山貴度先生から「5歳児健診に用いる問診票とSDQの解釈について」のタイトルでご講演いただきました。

板橋区では2010年から東京都医師会作成の「5歳児健診東京方式」を用いて発達診療を実施してきましたが、2026年度からは法定健診として位置づけられることが決定し、それに先立ち2025年度から新たな診療フォーマットで健診を継続していると報告がありました。

SDQ(Strengths and Difficulties Questionnaire)は、情緒的問題、行動的問題、多動・不注意、仲間関係の問題、向社会性の5領域を評価し、保護者・教師・本人の複数の視点から子どもの状態を把握できるスクリーニングツールであり、研究報告では、SDQはASD(自閉スペクトラム症)の特性把握にも有効であり、SRS-2との相関が示されています。また、保護者・担任双方の評価が子どもの適応や精神的健康状態の理解に有用であることも確認されています。

臨床的には、ADHDや知的発達症は医師の診察で比較的見極めやすいですが、ASD傾向の抽出は難しく、SDQは特異度がやや低いものの、感度が高く有効なスクリーニング手法とされています。例えば、SDQで「High Need」が一領域以上ある場合、感度87.8%・特異度76.2%と報告され、確定診断には追加検査が必要ですが、ASDの早期発見に大きく寄与することができます。また、幼児期の自閉症特性は就学後の友人関係や情緒の問題と関連し、SDQが就学後のメンタルケアの必要性を予測する指標として有用であることも示されました。総じて、SDQは家庭と教育現場をつなぎ、子どもの早期支援につなげる重要な役割を担うことが論じられました。

午前の3題目は、安房地区医療センター小児科の市河茂樹先生から「非専門医によるフォローアップについて 」のタイトルでご講演いただきました。

5歳児健診後のフォローアップにおいて、非専門医が果たす役割と地域連携の重要性を論じていただきました。発達障害の早期発見と介入は、不登校や二次障害を防ぐうえで極めて重要ですが、専門医不足や受診待機の長期化が課題となっています。そのため、地域のかかりつけ医が初期対応を担い、診断よりも支援を優先することが求められています。5歳児健診ではADHDや軽度ASD、グレーゾーンの子どもが多く見つかり、非専門医でも身体疾患の除外や保護者支援、教育・福祉との連携を通じてフォローアップが可能です。

かかりつけ医との信頼関係は、保護者が支援に前向きになる大きな要因となります。実際の症例を通して、非専門医が保護者の気持ちに寄り添いつつ、必要時に専門医へ紹介する方法が示されました。

また、安房地域では一次から三次医療機関の役割分担や問診票の共有、緊急受診枠の設定など、実践的な連携体制が構築されていること、さらに、5歳児健診の目的は「ラベル付け」ではなく特性を早期に発見し適切な支援につなげることであり、早期介入により不登校が減少することを報告いただきました。非専門医に求められるのは、①身体疾患を除外すること、②保護者を安心させ背中を押すこと、③小学校入学準備を促すこと、であり、診断に固執せず生活習慣の確立や支援環境の整備を重視する姿勢が強調されました。地域における顔の見える関係づくりや多職種連携が、子どもの健やかな成長を支える基盤となるとの結論でした。

午後の1題目は、山形市健康医療部母子保健課主任保健師の 佐々木宥輔先生から「山形市の集団方式について-保健師の立場から- 」のタイトルでWebでご講演いただきました。

山形市では令和6年5月より5歳児健康診査を開始し、集団方式で保健所にて実施しています。対象は年中児であり、令和7年度は約1,573人を想定、年間53回開催される予定です。

小児科医、公認心理師、保健師、栄養士等が従事し、問診・身体計測・診察・心理相談を通じて発達や生活習慣を確認します。健診の開始までには医師会や心理師協会との連携、マニュアル作成、市民周知などが行われました。

健診では会話や概念理解、行動制御などを確認し、必要に応じ精密検査や個別相談につなげます。初年度は受診率97.6%と高く、約34%が継続支援や要管理対象と判定されました。心理相談は発達特性や育児・生活習慣に関するものが中心でした。

フォロー体制としては、幼児発達相談や県の発達早期コンサルティング、保健師による継続支援、教育委員会の就学相談、児童発達支援センター等との連携が行われています。また園や家庭からの事前情報を基に個別対応を行い、結果は関係機関と共有されています。

今後の課題として、発達相談枠の拡充、教育・福祉部門との連携強化、公認心理師の増員、保健師のスキル向上が挙げられました。地域の多機関の連携により、就学前の子どもと家庭を支える体制の整備が進められているとご報告されました。

午後の2題目は、山形市小児科医会会長の 本間彰先生から「5歳児健診1年目を終えて-従事者へのアンケートから見えてくるもの- 」のタイトルでご講演いただきました。

山形市では令和6年度より東北地方初の集団方式による5歳児健診を開始し、1年目の実施後に医師・心理師・保健師および市内の園を対象にアンケート調査を行いました。その結果、全職種からおおむね肯定的な評価が得られ、3歳児健診で見逃されていた問題が顕在化し、就学を見据えた相談機会として有益であることが確認されました。

一方で、計画段階では発達障害診断への不安、受け皿不足、対象児数の多さなどが課題として挙げられ、実施後も心理師対応の負担や医師のカンファレンス参加困難といった制約が報告されました。園側からは健診結果や対応方法を知りたい要望が強く、養育者を介した情報共有の難しさが浮き彫りとなりました。

また、発達課題を抱える子の保護者と事前に相談できなかった事例も多く、情報伝達や支援連携の不足が指摘されました。健診後には新たに医療・療育につながり、保護者の気づきや前向きな姿勢が促された例もありますが、必ずしも進展が得られない例もありました。今後はペアレントトレーニングや一般小児科医の支援技術の習得、教育分野との連携強化が求められ、さらに健診後の情報還元やフォローアップ体制の整備が課題とされました。全体として、5歳児健診は「こどもまんなか」の理念を基盤に、既存の仕組みとの連携を図りつつ持続的に発展させる必要性が示唆されました。

午後の3題目は、日本小児科医会 公衆衛生委員会委員長/かたおか小児科クリニックの 片岡正先生から「川崎市の個別方式について 」のタイトルでご講演いただきました。

川崎市では1985年から全国に先駆け、公費による悉皆方式で4歳児・5歳児健診を個別方式により実施してきました。2008年には発達障害への関心の高まりを背景に問診票・診査票が改定され、2016年には乳幼児健診の再編により4歳児健診が廃止され、3歳6か月健診へと統合された。一方、5歳児健診は個別方式を継続していましたが、2018年に健診精度の低下や機能不全が指摘され、川崎市は「乳幼児健診のあり方検討委員会」を設置し、再構築を検討しました。

その成果として問診票・診査票の大幅改定を含む新たな実施要項がまとめられ、2021年6月より「新5歳児健康診査」が開始されました。さらに2023年、こども家庭庁により1か月健診と5歳児健診が正式に公費健診として制度化され、翌年には川崎市の方式がその要件を満たすか検討されました。

いくつかの課題は残るものの、個別方式の母子保健医療対策総合支援事業として認定を受けました。新制度では、詳細な問診票や診査票に基づく発達評価、医師による面接と指導、必要時の後方支援への連携が重視されています。さらに、健診結果の集計や情報提供を通じ、地域全体の保健医療体制の改善に資する仕組みが整えられています。

今回の講演では、これらの仕組みを具体的に提示し、個別方式の意義と有用性についてご報告いただきました。

午後の4題目は、日本小児科医会 乳幼児学校保健委員会委員の川上一恵先生から「園医方式について 」のタイトルでご講演いただきました。

5歳児健診導入にあたり浮上する課題として、①医師の働き方改革や診療所外業務増加による従事医師の確保難、②保健所保健師が5歳児健診に不慣れで新たな知識が必要、③健診後のフォローアップ体制の脆弱さ、の3点が指摘されています。こども家庭庁は集団健診を基本とし、保健所等での実施に加え、保育園や幼稚園での実施も選択肢としています。

川上先生が従来から発達相談センターの巡回指導や園医としての経験があったことから、保健所に「園医方式」の健診を提案し、実際に一部の保育園で試行しています。この方式の利点は、子どもが慣れた環境で受診できること、園からの生活情報を得て事後カンファレンスに活かせること、保護者が仕事を休まず参加でき受診率が高まることなどが挙げられます。

保護者への説明が主に文書となり理解度に課題が残りますが、この点については一人一人に詳細なレポートを作成して解決しています。さらに、渋谷区の事例では小児科医不足や保健師の経験不足があり、集団形式が困難で保育園での実施が現実的とされています。実施の流れとしては、事前に保護者・保育士へ問診票を配布し、当日にカンファレンスを行ったうえで健診を実施し、事後に再度カンファレンスと結果の保護者説明を行う形が試みられています。今後は均質な診察を担保するマニュアルの整備や幼稚園での実施方法、他地域から通園する園児への対応といった課題もあり、地域連携と制度設計が鍵となります。

総合討論

午後の4演題の講演が終了したのち、総合討論を行いました。総合討論では活発に質疑応答が行われましたが、最後に永光先生が本間先生のご講演の中にあった「こどもまんなかの視点が欠けているのでは」という言葉の重要性についてコメントされました。5歳児健診は誰のために行うのかという点について、川上先生からは「園医方式では当日に一人一人に理解できる言葉で説明している」という報告もあり、参加された先生方の心に残ったのではと感じました。

総評

松下享先生(公益社団法人日本小児科医会副会長)

最後に、松下享 日本小児科医会副会長の総評とまとめで研修会を終了しました。切れ目のない子育て支援の一環として5歳児健診の役割は重要であり、各地で実施していくためには医師の協力と他職種に対してのリーダーシップが期待されていると述べられました。とても充実した内容であり、Webを含めるとライブで300名を超える先生方にご参加いただけました。この研修会が全国で5歳児健診が広まるきっかけになると幸いです。ご講演いただいた講師の先生方、参加された皆様、ありがとうございました。

第17回乳幼児学校保健研修会は2026年9月13日(日)に開催予定(会場は未定)です。

(参考記事)